4월 14일 포스팅

서울에서 핫하던 ‘가로수길’, ‘경리단길’, ‘송리단길’... 이름만 들어도 인스타 감성 폴폴 날리던 그곳들이 지금은

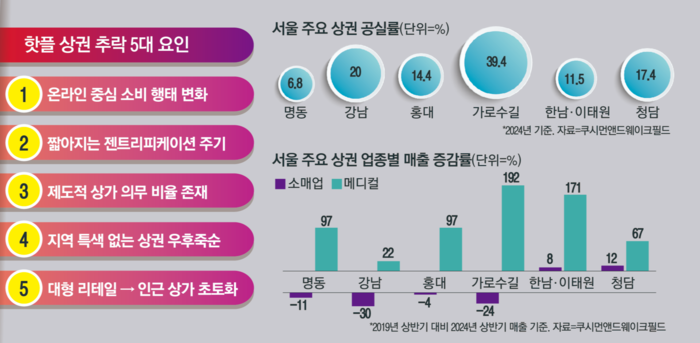

‘임대문의’ 현수막으로 뒤덮였다는 사실, 알고 계셨나요? 명동, 홍대, 청담, 이태원 등 전통 상권들도 상황은 비슷합니다. 공실률 급증, 상가 경매 쏟아짐, 매출 하락까지… 뭔가 심상치 않습니다. 도대체 무슨 일이 일어난 걸까요? 서울 상권 몰락의 현주소를 낱낱이 파헤쳐봤습니다.

핫플레이스의 몰락, 이젠 뉴스거리도 아니다

서울 대표 상권 ‘가로수길’이 비었다? 상상도 못한 일이 현실이 됐습니다.

신사동 가로수길에 4층 건물 통째로 ‘임대문의’, 줄지어 문 닫은 매장들, 한산한 거리. 이런 모습은 가로수길만의 일이 아닙니다. 명동, 강남, 홍대, 청담, 한남… 서울 전역의 메이저 상권들이 한꺼번에 침체기를 맞고 있습니다.

작년 공실률만 봐도 가로수길 39.4%, 강남 20%, 청담 17.4% 등 ‘불타는 상권’은 옛말. 이제는 공실이 기본값이 되어버렸습니다.

📉 수치가 말해주는 잔인한 현실: 매출·경매·낙찰률, 다 내려갔다

2019년과 2024년을 비교해 보면 음식업, 소매업, 서비스업 모두 매출 ‘뚝’ 떨어졌습니다. 경매 시장도 이상 신호가 확연합니다.

- 2023년 서울 상가 경매 건수: 2,736건 (전년 대비 +78.8%)

- 상가 낙찰률: 16.8% (전년 대비 -4.3%p)

- 낙찰가율: 70.9% (전년 대비 -8%p)

이 수치는 단순한 경기 불황이 아니라, 상가 자체의 가치 하락을 말해줍니다. 말 그대로 “안 팔려요, 안 들어가요, 안 돼요.”

🧠 온라인 중심 소비·고임대료…“상가, 왜 써야 하죠?”

핵심은 간단합니다.

이제 사람들은 오프라인에서 뭘 사지 않아요. 음식은 배달, 옷은 온라인 쇼핑. 그러니 상가의 ‘입지’는 더는 필수 조건이 아니게 된 거죠.

게다가 가파른 임대료 상승은 ‘핫플’ 생명력을 단축시키는 주범입니다.

‘저임대 → 힙함 → 인기 → 고임대 → 공실’의 젠트리피케이션 사이클은 점점 짧아지고, 그만큼 상권의 ‘유통기한’도 짧아지고 있습니다.

🏘️ 단지 내 상가도…강남 르엘도, 메이플자이도 ‘낙찰 고전’

단지 내 상가라면 안정적일 거라 생각하시죠? 요즘엔 그마저도 예외가 아닙니다.

- 서초구 메이플자이: 통매각 유찰 → 10% 가격 낮춰 간신히 낙찰

- 잠실 르엘 상가: 124실 중 일부만 조합원 분양, 나머지는 입찰 미진행 상태

- 이문3구역: 1차 입찰 유찰, 현재 2차 진행 중

이제는 강남권 아파트 단지 내 상가도 매물로 나와도 안 팔리는 세상입니다.

📍“~리단길”은 많은데, 그 지역만의 이야기는 없다

경리단길, 송리단길, 해리단길, 황리단길...

이름만 감성 있지, 콘텐츠는 그다지. 지역 특색 없이 ‘인스타 감성’만 따라 만든 상권들은 오히려 젠트리피케이션을 더 빨리 불러옵니다.

결국 브랜드도 안 들어오고, 소비자도 외면하게 되죠.

전문가는 말합니다.

“특색 없는 상권은 오래 못 간다.”

🏬 대형 유통시설 등장에 초토화된 소상권

스타필드, 코스트코, 이마트 트레이더스 같은 대형 리테일이 생기면 주변 소규모 상가는 직격탄을 맞습니다.

예시:

- 일산 라페스타·웨스턴돔: 노후화 + 스타필드 고양 등장 → 공실 장기화

- 신도시 분양 상가들: 낮은 접근성 + 온라인 소비 패턴에 완전히 밀림

결론적으로, ‘분양상가 = 돈 되는 자산’이라는 공식은 더 이상 통하지 않습니다.

|한마디| : 핫플은 짧고, 본질은 길다

이제 상가는 단순한 ‘판매 공간’이 아니라 브랜드와 소비자 사이의 정서적 연결고리를 제공하는 ‘경험 공간’이 되어야 합니다. 그러나 서울 주요 상권들은 아직도 ‘옛날 방식’에 머물러 있습니다. 바뀐 소비 패턴과 시장 환경을 반영하지 못하면, 아무리 비싼 땅 위에 세운 상가라도 빈집 신세를 면할 수 없습니다. 결국 살아남는 상권은 ‘핫함’이 아니라 ‘지속가능한 콘텐츠’를 가진 곳입니다.

'경제 이야기 > 뉴스 이야기' 카테고리의 다른 글

| 서계동에 39층 뜬다? 서울역 옆 ‘미래 입주권’…지금 눈여겨봐야 할 이유 (2) | 2025.04.15 |

|---|---|

| “이번엔 또 어디야?”…도심 한복판 ‘싱크홀’에 무너지는 믿음 (0) | 2025.04.14 |

| 대선 공약보다 금리?!…“집값은 결국 얘한테 달렸습니다” (1) | 2025.04.12 |

| 광명 신안산선 공사장 붕괴! 도로 꺼지고 작업자 실종…이게 실화냐? (2) | 2025.04.11 |

| “목동, 49층 뜬다”…4.7만 가구, 미니 신도시 밑그림 나왔다! (3) | 2025.04.11 |